如果你想只读一本书来了解脑科学的过去与现状这本书大概是不二之选

---陈嘉映

今天为大家推荐一本重磅新书——《大脑传》,作者马修·科布是英国曼彻斯特大学动物学教授、神经科学家。

这部脑科学史诗,为我们全面讲述了脑科学研究对计算机、人工智能、脑机接口等领域的诞生和发展产生的深远影响。

不管从哪个角度来看,这本书都配得上“大脑传”这样宏大的称谓。

美国五院院士、加州大学系统荣休校长、美国科学促进会前主席、美国国家科学基金会前主席理查德·C. 阿特金森在看过之后是这么说的:

这是我一生中,出版界出版的所有关于脑的图书里最好的那一本(没有之一)。

话不多说,下面,阿信就借着“脑机接口”的热点,为你简要概括一下,《大脑传》中的精华。

点击下方卡片,观看视频作者马修·科布亲自向你介绍《大脑传》

别忘了点赞哦~

脑机接口为代表的脑科学

将改变人类未来

脑机接口技术在飞速进步。

世界上第一个人工耳蜗1978年问世,为听障者带来更好生活的福音。

如今,人工耳蜗已经是最成功、临床上最广泛应用的脑机接口技术。

世界第一个人工耳蜗的发明者格雷姆.克拉克和使用者

2011年,美国布朗大学成功帮助四肢瘫痪多年的凯茜·哈钦森用意念驱动机械臂握住一个瓶子,慢慢地把它送到嘴边,用吸管喝咖啡,然后把瓶子放回桌子上。

这是14 年来哈钦森第一次能够完全凭自己的意志喝到饮料。这项实验让不少瘫痪人士燃起重新独立生活的希望。

三年后的2014年,巴西世界杯开幕式上,14岁的高位截瘫少年,身着“机械战甲”,用意念控制下肢运动,完成了开球,可以说是非侵入脑机接口可穿戴设备的一次成功展示。

凯茜·哈钦森用脑控制机械臂

1978年美国生物医学研究者William Dobelle,将68个电极阵列植入到一位后天失明的残疾人视觉皮层中,眼镜上装置一个小型照相机将信号发送到一台巨大的计算机以解码,能使受试盲人感受到光。

到2020年,西班牙科学家已经使接入脑机接口的盲人戈麦斯能看到吸顶灯、人和印在纸上的字母、基本图形,甚至能玩一款简单小游戏。

佩戴着装备有相机的眼镜的戈麦斯

虽然已经取得的脑机接口的成果很令人振奋,但当前可实现的性能距离人们在科幻作品中的设想还有很长的路要走。

除了技术水平上的局限外,更关键的挑战在于我们对大脑工作机制的了解还十分有限。

脑科学领域学者对大脑工作机制的持续探索发现,是脑机接口系统实现的核心基础。

近年来世界各国纷纷启动脑计划,如美国的BRAIN Initiative、欧盟的Human Brain Project、 日本Brain/Minds Project ,以及我国的脑计划在去年落地,预计未来几年,中国脑计划可能会有数百亿的投入。

例如,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心高级研究员仇子龙就说过:

进入21世纪后,脑科学以及与之相关的人工智能和脑机接口技术不仅是当下最前沿的科学领域,也是最有可能彻底改变人类社会未来的科学和技术。

中国“脑计划”

全人类都在期待着一场脑科学的革命,但是脑科学的突破面临着两个难题。

首先,脑的复杂程度超乎想象。人脑由十亿数量级的细胞构建而成,是已知宇宙中最复杂的结构。我们面对的正是这样量级的挑战。

其次,尽管世界上各个实验室获取的与脑相关的数据如海啸般涌来,但我们却陷入了一场危机:将脑比做计算机的隐喻似乎已经失效,我们不知道该如何处理这些数据,也不知道该怎样解读这些数据。

人类素有用已知“隐喻”未知的习惯,“脑是机器”就是一个例子。在历经液压动力、发条装置、电报网络、电话交换机和当前的计算机后,这个“机器”隐喻已近强弩之末,下一步该向何处去?

但不要因此对脑科学的未来感到悲观,因为在人类认识大脑的历史上,这样的困境曾多次出现。

因此我们现在的正确解题思路应该是:数千年来人类对大脑的认识经历了怎样的历程?以前的经验教训又是否能让我们更准确和全面地认识大脑?

而这,正是马修·科布教授在《大脑传》中所要为我们解决的问题。

脑科学研究的历史脉络

莎士比亚在《威尼斯商人》中发出疑问:“告诉我爱情生长在何方?是在头部,还是在心房?”

现在我们知道答案是“头部”,但是历史上 “在大部分时间里,我们都认为心,而不是脑,才是产生思想和感受的基本器官”。

心脏

从史前时代到17世纪,科学家与智者们无法通过观察得知大脑的真正功能,普遍认为思想和情感来自心脏。

比如,古希腊的亚里士多德认为,心脏才是产生感觉与情绪的器官,大脑看上去远不如时刻跳动的心脏更有活力,不是吗?中国古代的先贤也持类似的观点,所以我们才会有“伤心”“心碎”等描述情绪的词语。

公元162 年左右,古罗马的盖伦提出了一个有关大脑的惊世骇俗的假说。盖伦用一头猪做了实验。他剖开猪的胸膛,紧握住猪的心脏,猪仍在尖叫;但当打开猪的颅骨按住它的脑子,猪立刻失去了知觉。

据此盖伦提出了脑中心观。

同时,盖伦还提出了一个无比玄乎的概念“精气”(pneuma),认为大脑产生的这种看不见摸不着的气体能在神经中流动,进而控制全身的运动。

盖伦用猪做实验证明思想来自脑

自盖伦之后,越来越多的研究证明,脑的复杂程度远高于心脏,但是传统的惯性和日常经验的力量,使得人们仍然秉持着心脏中心的观点。

生物电

17至18世纪,除了有引发物理学革命的牛顿力学,还有另一种力量的研究,它最终揭开了大脑的神秘面纱——电的研究。

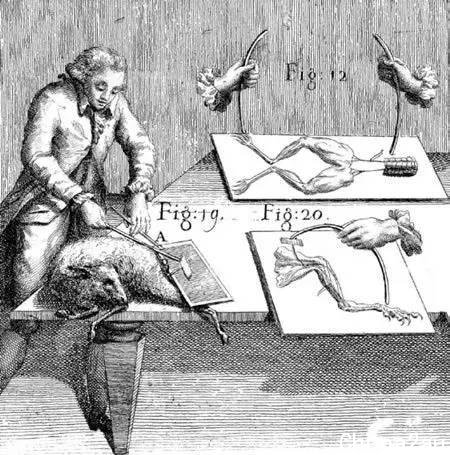

到18世纪末,路易吉·伽伐尼、亚历山德罗·伏打等意大利科学家率先揭示了生物体中电的奇妙力量。古老的“精气”终于被找到了,那就是生物电。

伽伐尼用电使青蛙腿收缩

《造物的自然史遗迹》是19 世纪中叶最受欢迎的科普畅销书,书中写到了脑、心智和电之间存在联系,这可能是大众已经对这种观念有所了解的最重要的标志。

功能分区

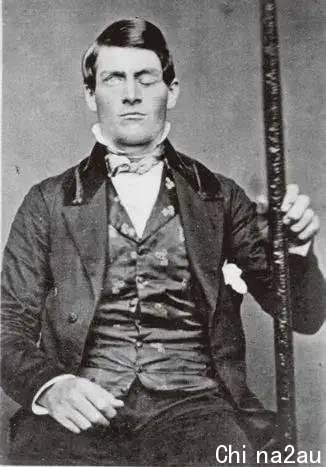

1848年,菲尼亚斯·盖奇被铁棍穿透头颅,从颧骨下面进入,从眉骨上方出去。他的左眼瞎了,但他并没有死,甚至都没有经历剧烈的疼痛。但是从此盖奇性情大变,从一个模范绅士变成了一个刻薄、暴力、不可靠的人。

科学家受他的经历启发,提出了脑的功能分区。

菲尼亚斯·盖奇拿着肇事铁棍

在启蒙时代的两三百年时间里,科学家建立起了包括生物电、功能分区等在内的一系列关于大脑的基本知识框架。

而大脑研究真正成为科学的一个分支要等到19世纪末了,至此脑科学研究也进入了近现代的阶段。

神经元

19 世纪最伟大的科学成就之一是细胞理论:人们意识到所有生物都由细胞组成。脑和身体的其他部分一样,也是由细胞组成的,这一观点由瑞士解剖学家阿尔伯特·冯·科立克推广开来。

但对于神经细胞是如何组织到一起的这个问题,还是出现了重大的争议。这一争论持续到1888年,西班牙神经解剖学家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔提出神经元学说。

卡哈尔的神经元学说让脑科学的研究真正进入了快车道。由于纠正了大脑里的细胞是连通的这一错误学说,并绘制出令今人仍然叹为观止的大脑细胞染色图,卡哈尔一直被现代脑科学工作者奉为祖师爷。

卡哈尔观察并绘制的神经元

卡哈尔和其他一些研究者发现,神经元都是独立的结构,而且大家都知道有某种电荷通过神经元,从树突传递到轴突,就像电报或电话信息通过电线传递一样。但是神经元之间的电流是如何传输的呢?

1897年,查尔斯·谢灵顿提出了突触概念,成为了理解神经冲动传递方式的突破。

1952年,英国科学家艾伦·霍奇金和安德鲁·赫胥黎,巧妙地使用一种乌贼发现了细胞电传导的规律,这就是霍奇金-赫胥黎方程,这个方程式解释了神经元放电的基本规律。

这个真正革命性的发现揭示了神经元放电的原理,基本上就是钠、钾离子的跨膜流动。自这个发现起,神经生理学作为一门新兴的学科,正式走进了科学的殿堂。

脑是机器?

1665年巴黎,丹麦解剖学家尼古拉斯·斯丹诺向思想家们做了一次演讲。斯丹诺大胆地指出,如果我们想要理解脑的功能以及脑的运作方式,而不单单是描述其组成部分,那么我们就应该将脑视为一台机器,并拆解开来观察其如何运转。

这是一个革命性的理念。

在此后的350 多年里,我们研究脑的方式一直都遵循着斯丹诺的建议。他的远见卓识深刻地影响了其后几个世纪的脑科学研究,并且是我们对脑这个非凡器官的认知能够取得显著进步的根源所在。

人类素有用已知“隐喻”未知的习惯,因此随着脑科学的新发现,对脑的隐喻也在不断更新。

直到1940年,沃尔沃·皮茨和沃伦·麦卡洛克催生了如今用来解释脑工作机制的最常见隐喻:脑是一台计算机。

不过事实上,人类对神经系统和电子机器间的联系的认知最初是反过来的:人们认为计算机是一个脑。

在20世纪的脑科学研究中,试图运用机器来模拟并接近人类的智能。这个领域的先驱的思考推动了电子计算机的诞生。

科学家一直希望用计算机来模拟大脑的工作过程,然而模拟脑的一系列努力在半个多世纪的时间里一直雷声大雨点小,进展缓慢。

一直到21世纪发端,机器学习算法的横空出世,以及不断增长的计算机算力在某些领域开始与人类的智能相匹敌,人工智能时代终于到来了。

未来脑科学的挑战

回顾脑研究数千年的发展史会发现,与其他生命科学领域相比,脑科学领域具有很有趣的特点。这些独特性决定了科学家在接下来的一百年里将面临的主要挑战。

一个挑战是剖析大脑的结构。

相比于心脏、肠胃等器官,大脑的结构显然是最复杂的。深入到分子和细胞水平去剖析如此复杂的构造,是科学家尚未解决,在未来的一个世纪中将会面临的最大挑战。

面对这个挑战,科学家们先后提出了几种解决方案,比如其实已经失败的第一代大脑连接组计划。

科学家们在十多年前提出了这个计划,希望用电子显微镜来重构大脑,结果用了超过5年的时间才将小鼠大脑中一块体积为0.013立方毫米的区域搞明白。

小鼠大脑中的神经元多达7 000万个,目前最全面的小鼠神经元连接图谱也仅仅重建了不到2 000个小鼠神经元的连接,而人的大脑有1000 亿个神经元!这显然是个不可能完成的任务。

脑研究面临的另一个挑战是解析大脑的工作原理。

大脑的结构虽然极其复杂,但剖析脑的结构毕竟还只是一个工程问题,哪怕可能要花上人类几百年的时间,至少看上去还是能实现的。科学家们面临的真正严峻考验,是搞清楚大脑的工作原理具体是怎么样的。

比如,记忆是如何产生并存储的?

人类的意识与其他动物有何不同,让人类具有人之为人的独特性?

此外,人类的复杂行为甚至精神状态是如何被控制的?

更别说目前让医生和科学家都束手无策的众多脑疾病——阿尔茨海默病、精神分裂症、自闭症等等——的具体机制了。

大脑研究皇冠上最耀眼的明珠就是这些高级认知功能的原理。对于这些问题,我们目前还没有令所有人满意的答案。我们都在期待真正“革命性”发现的到来。

大脑让人类成为万物之灵,而人类对大脑的深层次认识才刚刚开始。

《自然》《科学》顶级期刊推荐

《基因传》《癌症传》般的科学史诗

导读暨推荐序

陈嘉映

从“大脑传”这个中文书名看,这是一部大脑研究的历史。书的第一部分“过去”的确如此,它大致以年代为序介绍了从史前时代到1950年的大脑认知史。这个部分的介绍简明扼要,作者马修·科布对某些历史争论所做的评论也颇为中肯。不过,作者特地说明,他更关注的不是大脑研究的历史而是人们看待大脑的基本观念,书的英文原名“The Idea of the Brain”也提示出这一点。

从基本观念的层面上看,“过去”这一部分很大程度上是以精神-物质关系这一古老问题为主线展开论述的。围绕这一基本问题,一种观点认为精神或心智是物质的产物;另一种观点则主张物质不能或不足以产生精神,精神另有来源,例如直接来自上帝。现代主流观点当然认为后者错误,前者正确。不过,“产物”这个提法其实很不妥当。包括达尔文在内的很多论者都把“物质产生精神”类比于肝脏产生胆汁。这明显犯了“范畴错误”。心智不是肝脏、胆汁那样的物质,如果要用抽象的概念来表述,我会说心智是物质的一种特殊活动——以意义为指归的活动。心智当然有其物质基础,但“一切都有其物质基础”这样的命题十分笼统,它拒斥精神的完全独立性,包括拒斥二元论,此外也没有表达出更多的什么内容。这种笼统的唯物主义现在通常以物理主义的形式出现,更为具体地主张万事万物都可以由广义的物理学来研究和澄清,或者可以还原到广义的物理学来研究和澄清。说到大脑研究,坊间流行的说法是“大脑产生心智”。这话如果说的是心智和意识离不开大脑——或者离不开神经系统——那可以接受,但也颇为无趣。可是如果由此主张我们能够通过研究大脑来充分了解心智世界,这在我看来是个根本错误的设想。我们也许可以大致把大脑或神经系统视作心智活动的载体,对载体的研究可以为了解这些活动提供线索,但并不能代替对这些活动的研究。第一部分的另一条线索是关于大脑的一系列隐喻:液压动力装置、发条装置、电报网络系统、电话交换机、计算机。在技术性层面上,科学希望尽可能用数学来描述其研究对象,但在观念或一般思想的层面上,科学离不开隐喻。引导大脑研究的上述基本隐喻在不同时期或不同方面为大脑的研究带来了启发。但另一方面,它们也会限制甚至误导对大脑的研究。“大脑是一台计算机”是最新也是最具启发性的隐喻,然而大脑和计算机有着根本的区别:大脑并不是数字化的;大脑并不是一台对输入做出响应的机器,而是一个具有主动性的器官;大脑的“硬件”会随着经验改变、发展。人们越来越清楚地认识到了这些区别,现在已经很少有科学家简单地认为脑是一台计算机了。在所谓“人工智能”领域,人们也越来越清楚地认识到,心智的生物学基础完全不同于“人工智能”的基础。人工智能跳过了生命、生理,通过算法来实现心智的某些功能。人工智能和神经科学这两个领域的研究互相促进,但这并不是混淆这两个领域的理由。在相当程度上,机器隐喻是不可避免的。科学旨在把握事物的运行机制,脑科学也同样如此,旨在把握大脑的运行机制。机制、机器、机械,它们是一簇亲族概念。不过相较之下,机制这个概念更宽,我们会谈论生理机制,甚至社会发展机制,虽然身体和人类社会并不真的是一台机器。一个生物学机制一方面就其运作程序而言是机械的,但它何以依照一种程序而非另一种程序运作,则需要由这个机制的生物学功能来说明。器官的功能不仅与整个有机体的结构相关,也与生物的环境相关,如英国数学家、理论神经科学家大卫·马尔所言,我们不可能仅仅通过研究羽毛来理解鸟类的飞行,还必须同时了解空气动力学,才能明白羽毛的种种不同结构有什么意义。19世纪,颅相学盛行,拿破仑对此不以为然。他说道,人类特有的倾向和罪行“实际上源自社会和人的习俗。没有财产,对应于偷窃的隆起有什么意义?没有酒,对应于酗酒的隆起有什么意义?如果社会不存在,对应于野心的隆起又有什么意义?”脑科学当然不是颅相学,但我们可以在以下这个方向上来理解这段话:要充分理解大脑的工作,我们就必须同时了解大脑以外的世界。脑科学当然专注于大脑,但对大脑的更广泛的理解却始终不能忘记大脑有一个身体,而身体连着一个世界。不仅如此,科学家还必须参照演化过程才能把握器官结构与功能的具体联系。诚如俄裔美国生物学家杜布赞斯基所言,“如果不从演化着眼,生物学里无论什么都没有道理可言”。脑是演化出来而不是被设计出来的,这虽然是老生常谈,但其含义仍需时时谨记。这很可能意味着,脑会用不同的方式来执行不同的任务,这些方式固然必须达成某种程度的协调,但恐怕远远不是基于某种普遍和统一的原理的。更何况就人类而言,大脑所要成就的不只是一般意义上的生物学功能:它还是一个服务于人类感情和思想的器官。和心脏、膀胱等其他器官相比,大脑是一个更具主动性的器官,是一个随着个体经验不断改变的器官,而这正是因为大脑的结构和功能集中反映了人类心智的主动性和个体性。考虑到以上这些因素,仅仅从机械程序的视角来研究大脑的活动机制,难免会错失“大脑活动的一些关键部分”。

这本书的第二部分“现在”不是按年代,而是按问题域为序的,分别介绍并讨论了在记忆、环路、计算机、化学、定位、意识这些题域中1950年至今的研究状况。这一视角变化其实很自然:历史总要过去一段时间才更像历史,越接近当下,世界就越像一堆问题而不像一段历史。近几十年来,大脑研究突飞猛进,发现了很多重要的事实,其中有些颇适合成为我们一般爱好者的谈资。通过脑区研究,科学家了解到,大脑中有相应的区域来处理人体各个部分的信息,比如刺激跟舌头相应的脑区,我们就会凭空产生味觉。科学家还根据这一发现绘制出一幅“小人图”,展示了大脑中处理人体各部位信息的相应区域。不难想象,在这幅怪怪的“小人图”里,舌头、手和脸占据了较大的区域,而屁股这样的部位则只占了很小的区域。又例如,科学家发现有些神经元(脑细胞)会对非常具体的影像做出反应。在一个案例中,有一个神经元只会对美国前总统克林顿的图像做出反应;在另一个案例中,一名病人的一个神经元对毕达哥拉斯定理做出了反应。这类案例引出了“祖母细胞”这个名字有点儿调侃味的概念——有一类神经元专门负责辨识你的祖母。镜像神经元的发现更是激起了大量想象,有些论者认为这类细胞是同情心的根源。当然,这本书不是要为我们提供这类茶余饭后的大脑八卦。作者在书中指出了“小人图”的误导之处;他相当详细地介绍了发现“祖母细胞”的来龙去脉,既阐论了这一发现的科学意义,也指出大众认识对这一发现的误解;他澄清说,来自镜像神经元的大量想象差不多都是无根游谈,“镜像神经元”这个名字本身就有误导之嫌。这本书还有助于在一些更广为人知的问题上纠正大众的认知。例如,作者告诉我们,科学界甚至不清楚激活多巴胺能神经元是否会产生愉悦感。“在大多数情况下,精神健康问题的原因都很难用脑功能或者脑中的化学过程来解释。”与很多同类著作相比,这本书与其说侧重介绍脑科学的进展和成就,不如说侧重于讨论脑科学面临的困难和窘境。我们现在已经了解了关于大脑的大量事实,获得了海量的数据,但就有关大脑的基本观念而言,研究者反倒陷入了困境当中。一方面,研究越深入,科学家就越发认识到大脑的复杂程度超乎想象。另一方面,数据如海啸般涌来,科学家却不知道该怎样处理这些数据。神经科学圈普遍认为,脑科学的未来之路模糊不清,更有不少研究者感到,我们对脑的理解正在陷入死胡同。每过几页,我们就会读到“我们对脑的理解仍然十分有限”“我们还不清楚”“我们的理解仍然很模糊”“我们不知道”。作者在第二部分的每个题域下都讨论了脑科学当前面临的困境,第三部分“未来”(篇幅不大)更是聚焦于这些困境。说到脑科学研究的难度,最明显的是大脑极其复杂的结构。首先,神经元的数量极其庞大,突触的数量就更加庞大了。其次,神经元很少“单独行动”,总是在一个网络中共同反应。“即使直接操控特定的细胞或者网络能改变或者恢复某种功能,也并不意味着这种功能就是定位于这个结构中的……这些功能通常都需要一个庞大的神经元网络的参与。”即使是小鼠饮水解渴这种极其简单的感觉-反应,参与其中的也是其大脑中34个脑区的24 000个神经元。至于上文中提到的“祖母细胞”,其实它们从来都只是作为一个巨大网络的一部分发挥其作用的。最后,或许也是最重要的一点是,突触会随着个体的经历改变和生长,在这个方面,神经系统——尤其是大脑——显著地不同于肝脏等其他器官。由于突触在不断生长变化,因此每一个个体的神经系统都与另一个个体不尽相同。世上也许有两个一模一样的水分子,但即使是两只线虫,“个体之间也可以存在长期的行为差异(如果你愿意,也可以把这称为‘个性’)”。线虫犹如此,何况人呢?大脑如此复杂,具有如此敏感的可塑性,这意味着世界能以更加丰富的区别呈现于不同的个体中。无论是人类的大脑还是人的心智,世界都对其呈现了它的极大丰富性。与这个呈现出极大丰富性的世界相对应的,正是每一个心智不可替代的独特性。脑科学的突飞猛进和科学主义这一当代流行观念联袂,让人们对脑科学产生了某些不切实际的幻想,似乎随着对神经系统了解的深入,我们最终将能够洞见人心的一切奥秘,能够知道狄兰·托马斯是怎么写出他的诗歌的。在我看,这完全误解了脑科学要做什么和能做什么,提出了一个“无法完成的任务”。关于心智,神经科学所要回答的问题始终是,并且也只是心智的生物学基础是什么?脑科学研究大脑工作的一般机制,不研究个殊性,而狄兰·托马斯的诗,或者更一般的说,使心智成其为心智的个体独特性,始终是居于科学视野之外的。写下这段文字时正值情人节,有朋友发来了一篇题为《爱的神经机制》的文章。我很愿意相信,从窈窕淑女到奥赛罗,莫不落在这个机制的控制之下,但关于《诗经》和莎士比亚,它并没有告诉我们太多。

作者马修·科布本人是一位神经科学家,虽然这本书的大部分篇幅被用于介绍脑科学的过去与现状,但在介绍之际,尤其是在讨论之际,作者也常常摆明自己的观点或者至少自己的倾向。例如,他对各国的大规模“脑计划”是有疑问的,其中一个原因上文中已经提到过:大脑也许并不遵从统一的普遍原理。科布倾向于把更多的精力投入到单细胞的研究中,在单细胞水平上来理解脑活动。这是一种“还原论”的立场,但我觉得“还原论”在这里很容易产生误导。实际上,科布始终强调神经元通常在一个网络中发挥作用,但他认为要弄清楚这个网络如何协调工作,至少在现阶段,还是应该把精力集中在对单个神经元的研究上。对于脑科学内部的分歧,我免不了有自己的偏向。不过身为外行,我很难做出有价值的判断。但本书关注的是大脑的一般观念,有些讨论难免会逸出脑科学之外。此外,作者对计算、编码、表征等概念提出了他的疑问,这些概念在脑科学中被广泛使用,对其的辨析则把我们引导到了一般概念层面的反思上。大脑是在表征外部世界吗?为谁提供表征?表征总是要向某些观者呈现的,神经元忙着表征是要向谁呈现呢?这类问题应当是普通思考者都会感兴趣的问题。我对大脑研究完全外行,出版人邀我写序,实难胜任,只能写几段读后感,仍难免浅陋讹误,惟盼方家指正。(陈嘉映)

澳洲中文论坛热点

- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)

- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而

- 联邦政客们具有多少房产?

- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联