周围都是大喊大叫的嘴和皱着眉头、充满敌意的面孔,我感到灵巧的手指从后面伸进我的裤兜,摘下了我的老花镜。我手里拿着我被允许带入监狱的少量物品,反应太慢,没能及时阻止。

但这太过分了。我决定让入狱这个令人讨厌的时刻淹没我。在我自由的生活中,我受到过专家的侮辱,而且我小时候经历过相当简朴的寄宿学校经历,所以我很难受伤或感到惊讶。但如果没有眼镜,我什至无法阅读,我真正关心的唯一安慰也会被剥夺。

所以我转过身来,面对暴徒并要求他们回来了。令我惊讶的是,它成功了。有人把它们交给了我。但此时攻击已经改变了方向。我仍然不知道他们在喊什么,但我很确定那是“paedo!”之类的东西。或“随机数!” – 监狱中对被定罪的儿童猥亵者的说法。像我这样的人——年老、矮胖、中产阶级、身体虚弱——一旦入狱,就会立即被怀疑犯有此类罪行。

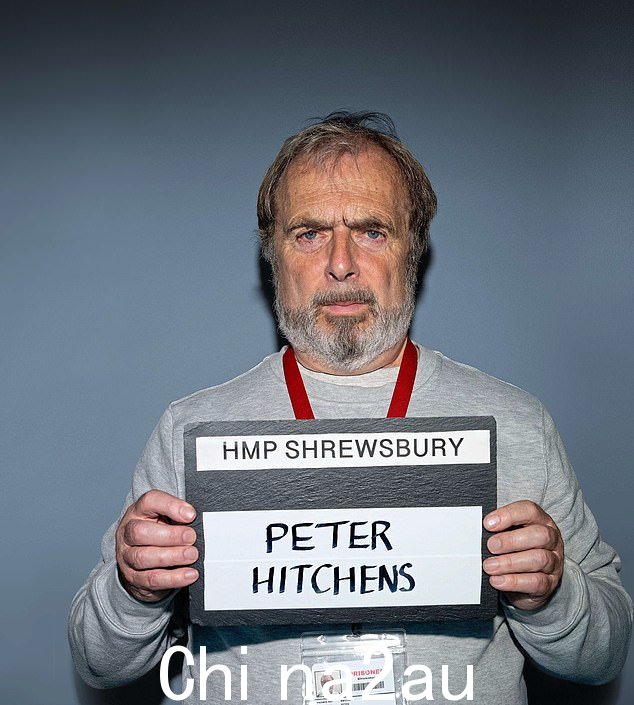

“真正的囚犯会苦涩地嘲笑外人,他们相信如果他们坚持笔直和狭窄,他们永远不会进入里面,”彼得希钦斯写道

我走路或站立时的虚弱、防御性姿势使我与那些紧张的硬汉区别开来,对他们来说这就像正常的生活。我全身都写着“容易受害”。那些满脸纹身、满脸怒容的大个子囚犯假装在我面前拖地,纯粹是为了让他们也能假装我搞砸了他们的工作,然后对我咒骂、咆哮。

当我最终被引导进入相对安全的牢房(我的牢房!,这是一个多么需要写或说的短语)时,我被更多愤怒的面孔追赶,奇怪地把一根香蕉塞到我脸上,然后要求我吃掉它。

彼得·希钦斯:左派思想警察要取消乔治·奥威尔吗?社会主义者长期以来一直厌恶这位1984年的作者,因为他无情地揭露了他们的荒谬。现在一本书声称他对妻子很卑鄙,是同性恋者和虐待狂

广告

广告 我不知道这是什么意思,我想我可能会这样做我们屈服让他们别打扰我。无可否认,我很害怕。这本来应该是虚构的。第四频道要求我和其他人体验尽可能接近真实监狱的东西,我原以为这会很糟糕。但我没想到它会如此真实。

这个活动一定是经过某种方式上演的,但参与者却更加热情地参与其中比我喜欢的外观。

我很确定他们在镜头前所做的事情就像他们在现实生活中所做的那样,其中一些人很享受太多了。

我不知道如果失控的话,事情会发展到什么程度。我们都知道暴徒,即使是小暴民,也能发展出自己的意志。

世界上最著名的监狱实验,美国米尔格拉姆研究1961 年,已经表明,如果人们觉得这样做是正确和安全的,他们会变得惊人的冷酷无情。

在我任职期间,淫秽的嘲笑从未停止过监狱。我将把它留给你想象,除了淋浴中的其他人故意把一块肥皂掉在地板上并催促我把它捡起来的那一刻。但这显然是一个笑话。

其余的大部分经历根本不是一个笑话。

当你观看该节目时,你很快就会被卷入一个充满愤怒、肮脏语言的世界,令人作呕的违禁品藏身之处和突然爆发的暴力事件。我的狱友汤姆严厉地告诉我,我不应该屈服于香蕉的挑衅,尽管他从未解释过原因。我的羞辱对他来说是一个打击,因为从某种程度上来说,他要对我的福利负责。如果我受伤或感到羞愧,从现在起他就会受到影响,因为他是牢房里更坚强、更年轻的人。

多年来我一直如此坚持古老的警告:“人在死之前不能称其为幸福”。没有人能确定当他希望获得一点平静时,他在生命的最后几年会发生什么。虚假指控和误判时有发生。

人们写信给我讲述他们如何遭遇不公正,我有什么资格说他们没有说实话?此类信件的可怕之处在于,通常没有实际的方法来重新讨论此事。事情刚刚发生,仅此而已。他们想让我知道。

我成功挑战的唯一一个不公正案件涉及一个早已去世的人,花了数年时间和两个非常有权势的人的干预人来解决。即便如此,一些责任人仍然必须承认他们错了,或者消除他们造成的所有伤害。确实,每个开车的人都面临着犯一个致命错误的风险,这可能会让他们在一生无可指责的行为之后入狱。

真正的囚犯苦笑外来者相信,如果他们坚持正直和狭窄,他们永远不会最终进入内部。

所以我不断提醒自己这一切都可能是真实的。在我逗留的后期,我常常感到痛苦,好几次身体感到害怕,有一次,我被敌意和限制所包围,几乎陷入了愤怒、绝望的崩溃。

'该事件一定以某种方式上演,但参与者却陷入其中彼得·希钦斯 (PETER HITCHENS) 写道:“我的热情超出了我的想象。”

我相信维多利亚监狱故意营造的阴森压抑的建筑风格让我情绪低落。透过酒吧,我唯一看到的景色是一座 19 世纪的砖烟囱和一片蓝天,但这并没有让我高兴起来。

我把它放下了解释我是多么认真地对待我们试图尽可能重现真实的监狱生活的想法,你将在节目中看到这一点。当然,我可以自由离开,尽管我已经签署了各种承诺,接受我的自愿监禁,只要它持续下去。

当电视人员要求我离开时在一个真正的退役监狱里呆上几天,与大约 30 名真正的前囚犯、其他小名人和一些前监狱官员一起度过,这显然不应该是轻松的娱乐。

显然,它不可能像真正的监狱。政府永远不会允许这样的事情发生,而且由于真正的监狱中暴力猖獗和不受控制的药物滥用,这太危险了。

但我做了内心发誓要尽我所能地加入这件事的精神。因此,尽管你可以随意怀疑我,但我在什鲁斯伯里监狱的大部分时间都感到真正的不适、真正的紧张和困惑,有时甚至是真正的恐惧。我想我的情绪特别高涨,就像我过去在执行一些(无意中)危险的国外任务时所做的那样。这似乎是一次真正的努力,旨在进行一项重要的社会实验。

这将使像我这样认为自己不会入狱的人暴露在外部访客无法看到或感受到的东西。

电视工作人员希望确保我为此做好了充分准备。我能忍受被锁在一个出不去的小房间里,经常连续几个小时吗?我可以和一个完全陌生的人共用一个房间吗?他本人也是有严重犯罪记录的前囚犯?这听起来可能很有趣,尽管有时并非如此。我认真对待整件事。

我相信墨菲灾难第一定律,即“如果某件事可能出错,它就会出错”。我并没有完全错误,有几次我真的很担心我的医生身体安全,我不认为这是不合理的,也不是电影制片人在舞台上操纵的。

我今年 71 岁了。我已经 55 年没有打过任何人了(请注意,相当严厉且出于自卫)并且已经有一段时间没有人打我了。我可以很好地保护自己,免受餐桌上对我的嘲笑,但无法抵御真正暴力的快速而野蛮的打击。

确实,电视人们承诺会保护我免受麻烦,时刻小心监视,并会尽一切努力避免暴力。但我也知道,即便如此,事情可能会变得很糟糕。

彼得·希钦斯写道:“我在心里发誓,要尽我所能地加入这件事的精神。”

我可能会认为前囚犯永远不会听说过我(我认为我是对的,因为我不得不多次解释我是谁以及我以什么为生)。但我也知道我保守的刑罚观点会被传出去。

我知道我私立学校的声音和拉迪达口音会构成挑衅对很多人来说,他们都是在深夜乘坐公共交通工具。

因此,进入的那一刻是一种小心翼翼、深思熟虑的仪式,我在其中投降了我自己的大部分时间,都是为了实验。我按照规定办理了监狱接待手续。同样的问题,同样失去了我的财产和金钱,同样被脱掉了体面的衣服,同样蹲在水泥地板上窥视我的背面,同样令人沮丧的有辱人格的转变,就像我被递给监狱袜子、监狱内裤一样(显然是从第一次世界大战时期开始的),然后是沾污的灰色不成形的运动服和帆布鞋,从现在起,这些都让我在任何认为我是一个无能为力的、从属的、被牧养的、不自由的、不值得信任的人的人中留下了烙印。

我几乎自始至终都意识到了这一点,但当来自电视公司的迷人、面带微笑的年轻女性每隔很长一段时间出现来采访我,谈论我在美国的日子时,我就更清楚这一点。

当然,这一切都是虚构的,但是在他们面前穿着这样的衣服是一种羞辱,无能为力,被迫服从,并且年轻女性告诉我是时候回到“我的牢房”了,这暗示着真正的事情一定是多么有辱人格,我不会忘记这一点。

我得到了一个丑陋的徽章,上面有我的照片和愤怒的红色“囚犯”一词,并被告知我必须始终将它戴在脖子上。这对我来说尤其可恨,因为多年来我一直强烈抵制身份证和监视的引入。

“我在什鲁斯伯里监狱度过了大部分时间,感到真正的不适、真正的紧张和困惑,有时甚至是真正的恐惧,”彼得·希钦斯写道

在我看来,这样的东西会让佩戴者变成一种顺从的农奴。自由人要求政府向他表明自己的身份,而不是相反。正是因为我太讨厌它,所以我在那里的整个时间里都费了很大的劲去遵守命令。

事实上,我不得不这样做这样做。我被要求学习文件(监狱规则,然后是关于与当局合作的理想主义文件),并允许年龄这样做,就好像我像许多囚犯一样几乎无法阅读。

我很快就习惯了这样一个事实:从现在开始,我可能会被迫等待很长时间,而无法抗议或抱怨。

我赋予那些负责人浪费我时间的权力,就像我犯了罪并被定罪时应该做的那样。

- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)

- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而

- 联邦政客们具有多少房产?

- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联