大家好,我是陈拙。

我从小经常做一个噩梦——有位穿裙子的女生在我面前被几个男人拖走了。

这个噩梦源于我6岁那年,跟亲戚去旅游,在国道边的饭店里,亲眼目睹的场景。

女生大喊要饭店里的人报警,但没有人回应,包括我的亲戚。

他只是犹豫很久后才打了110,他说这里太偏僻了,你不知道出手了,自己还能不能走得掉。

这事给我留下的印象很深,也是我这辈子第一次知道,做好事要有能力,要能扛得住代价。

但今天的这个故事却打破了我的一些认知。

有两位明明自己能力很弱,只是在澳洲开了家小店的女人,却坚持保护了上百位被家暴的女性。

尽管澳洲政府的人好心上门警告,她们保护女性的特殊手段,可能会导致入狱14年。

她们毅然而然地决定继续下去,直到今天。

那是墨尔本的冬天,一个下雨的下午,外面冷得刺骨,几乎没人会在这个时候出门。

老板娘吴敏打量着这个新来的女客人。

她没打伞,一身湿漉漉的,水顺着羽绒服往下滴,看着就冷。但她只是一个劲地哀求着,能不能给她打包一份火锅?

吴敏开店从来没听过这种要求,正在犹豫,女孩已经哭了。

顾客们都若有若无地投来了目光,吴敏觉得不对劲,干脆把火锅店打烊,赶走了所有人。

她轻声细语地哄着女孩问,是不是遇到了什么事儿?

女孩嚎啕大哭,说她男朋友在家等她带火锅回去,如果一小时内她回不去,她一定一定会被打死。

没有什么原因,只因为他想吃火锅而懒得出门而已。

那个人甚至对她描述了自己打算怎么把她打死、分尸、一趟一趟丢出去的过程。

他之前每一次酗酒后的暴打证明了,他真的敢那么做。

面对哭泣的女孩,吴敏想起了自己。

她是越南人,有四个兄弟,是家里唯一的女孩。父母靠在流水线上生产风扇叶片养活一家人。

家里的一切都优先着哥哥弟弟们,比如说她没有自己的床,在橱柜上一直睡到小学毕业。

这导致她直到现在睡觉时还不会翻身,害怕从幼年的床铺上掉下去。

吴敏曾经觉得这不公平,每次她问父母为什么这样时,他们都有自己的道理:

男孩子长得高身体壮,睡在狭小的地方会难受,所以只能女孩去睡橱柜。

男孩子个子高,不适合家里的洗碗水槽,所以女孩得负责做饭刷碗。

妈妈有时候会夸她几句,让你干活是因为你做得好,而哥哥弟弟们都很粗心,所以不放心交给他们,爸爸妈妈安排你做这些是因为你比他们强。

她变得很沉默,留起了齐刘海学生头,戴着黑框眼镜,越来越像一个“女孩”。

到了十几岁,只有她能做的事情变成了“打工”。

有个亲戚说,可以把吴敏带去欧洲“打工”。他准备了一笔“保证金”,爸爸眉开眼笑,生怕亲戚反悔,赶紧带上吴敏去人家家里道谢。

但吴敏从小就见过很多一起长大的女孩突然消失,也已经隐约知道,大洋彼岸有“童工”,有“新娘”,还有“妓院”。

她问爸爸,如果国外那么好,为什么那些去了国外的小姐妹一次也没有回来过?

爸爸回答不了,就开始发火,让她闭嘴。

而妈妈则偷偷跟她说,要保护好自己,有机会记得联系家里。

当她追问为什么有机会才能联系家里时,妈妈又不回答了。

十几年后,吴敏已经是个中年人,坐在自己的火锅店里在和我讲起这段回忆,但依旧露出愤怒:妈妈早就知道我可能遭遇什么,但她没打算救我,是吧?

眼看着亲戚来接她的日期越来越近,吴敏决定要做一件哥哥们真的做不到的大事——逃跑。

但跑到越南其他省是不够的,越南国内并不适合一个年轻女孩独自生存。

当年,大部分雇主都会嫌弃女孩没上过学、女孩体力不够,有的女人为了平等地工作甚至会去摘除子宫。

她在街区附近观察了一阵子,锁定了一趟去马来西亚运送大米的货车。

她向司机声称自己是马来西亚人,只要把她送“回国”,会有家人给她付钱。

就在车子抵达马来西亚的时候,她从车厢一跃而下,跑了。

因为马来西亚有太多老乡,怕遇到熟人,吴敏又花了几个月攒钱偷渡到澳大利亚,又花了几年,和一个女性朋友朱迪开起了一家自己的火锅店。

这里离大陆那么远,她好像已经忘记了小时候那些任人安排的日子。

但突然闯进店里的这个女孩提醒了她,也打破了她的平静。

吴敏几乎立刻就决定,她要保护这个女孩。

她告诉女孩绝对不要回家,女孩答应了,说她可以去住民宿,但吴敏看看她哭的样子,又觉得不放心。

火锅店里没有多的房间,最终二老板朱迪提议说,不然你就在大堂睡吧,我们轮流陪着你。

朱迪陪了前半夜,就困倒了。等吴敏下楼换班的时候,看见的已经是两个头挨着头睡在桌上的女孩。

女孩就这样在店里待了下来,一边和她们商量着出路。

吴敏建议她去投奔亲戚,女孩说自己家在爱尔兰,需要钱和护照才能回国,而这些都在她和男友的家里。

独自在异国,被控制了钱和护照,这也是女孩一直没法离开这个家暴男友的原因之一。

火锅店的二老板朱迪拍了板:“那我们陪你回去拿。”

朱迪和女孩一块在小楼门口蹲了一整天,终于在傍晚看到女孩的男朋友出门。

女孩冲进房收拾东西,朱迪跟在男生后面,通过电话直播他的动向。

不到十分钟,男生从家门口的超市出来,开始往回走。

朱迪压低声音催促女孩快跑,电话那头一串翻倒东西的声音,男人已经走到了正门的必经之路。

就在他拧开前门的那一刻,女孩从后门溜了出来,一路小跑着穿过密匝匝的灌木丛,冲向了朱迪。

她们拥抱在一起。

当天,朱迪直接送女孩去了火车站离开。这个女孩,成了火锅店的第一个“客户”。

没过多久,吴敏的火锅店里又来了第二个求助者。

她是第一个女孩的朋友,丈夫是个毒贩,每次“送餐”都逼迫妻子跟他一起,把毒品放在她包里,这样即使被警察逮住,也可以直接让妻子顶罪。

她不想去,就会挨打。

朋友的成功逃跑给了她很大信心,加上她有了火锅店的地址,终于找到机会跑了出来,在她们店里躲了一礼拜。

是朱迪送她去的机场,亲眼看她过了安检,第二天收到消息,告诉她已经平安到达。

吴敏并非不知道毒贩有多不好惹,而且她更担心的是,这些女人常常有毒瘾,因为毒贩为了控制她们会给她们用软毒品,比如笑气或者大麻。

对此,吴敏不是没有犹豫过,一旦她们毒瘾发作怎么办?在店里吃饭的客人可能会发现,如果收留的人越来越多,其他人也会有意见。

但这些小毒贩的女朋友之间都互相认识,吴敏的店很快就“出名”了。

从收留毒贩的女朋友开始,到她们的朋友,乃至姐妹,到后来甚至有人拖家带口地到她们店里避难。

火锅店的影响力就像她们身处的小巷子一样,在暗处一圈圈荡开,越来越大。

吴敏不得不把火锅店后院、二楼都收拾了出来。

二楼有五个房间,铺着地毯,又从二手市场买了两张大床垫、一张小床垫,就成了这个“零元女子宿舍”的雏形,每个房间可以睡6个人。

人特别多的时候,再用餐桌拼成床,铺上床垫,往后院的屋檐下面一推,还能容纳至少四个人。

她们两个平时住在店里,二楼除了自己的房间,还有三个空房间,一旦进入雨季,来找她们帮忙的女人都可以睡在二楼。

这些没有学历、没有人脉甚至没有合法身份的女孩,彼此勾连着,蜷缩在看不见光的地方,即使被打死了,也没有人知道。

瘦瘦小小的吴敏觉得没有人会保护她们,法律不会、警察不会,她们只能信任自己和同类,她们必须自己变强。

火锅店的前厅看起来和墨尔本大大小小的越南餐馆看上去没什么不同,越南菜淡,不会有很重的油烟气,店里一直笼罩着火锅汤底独有的那种炖煮牛肉的味道。

而客人们在餐馆里吃饭的时候,躲避家暴的女人们就在二楼房间里待着。

她们大部分还要上班,有的在养伤,或者不敢出门,就会用电脑远程工作。

房间里常年拉着百叶窗,角落里堆着行李。

大部分床铺收拾得很整洁,枕头边、床垫下放着私人的内衣、手机等物品,就像在一家普通青旅。

白色的木门被风吹着,发出咣当咣当的响声。

朱迪在后院放了三台洗衣机,有些女人来避难时被打得满身是血,她希望这些人“哪怕第二天就要走,走出去的时候也干干净净的”。

她们还把后院凡是有尖角的东西都包起来,避免有些绝望的受害人自残。

后院甚至有一小片区域,专门用于给那些有毒瘾的女人活动,她们会在毒瘾发作时央求朱迪把自己绑起来,用最老的办法戒毒。

最开始,吴敏和朱迪担心来求援的女人找不到人,会整夜睡在后院以防万一。

但后来住进来的人越来越多,后院能睡人的地方也被征用了,她们又想出了一个值班的制度,每天有两个女人睡在离门口最近的地方。

再后来她们发现,其实不需要值班,一个受害人的到来会惊醒所有女人。

大家都会第一时间围上来,尽量帮她做点什么,比如给她倒水,去看看哪间卧室里还有空床位,帮她铺床、处理伤口,询问她有没有怀孕或者在月经期。

而在没有紧急事件的时候,她们就像一群邻居。

有个住了两个月的阿拉伯女人,会用生姜和香茅磨成粉,调进椰子油抹在手上,找了保鲜膜,带着一群人煞有介事地做手膜和发膜。

每当天气好的时候,她还会去花市买迷迭香和薄荷,回来教住在这里的女人们如何把它们晒干,再包进纱布放在枕头下面。

它的香气可以维持很久很久。

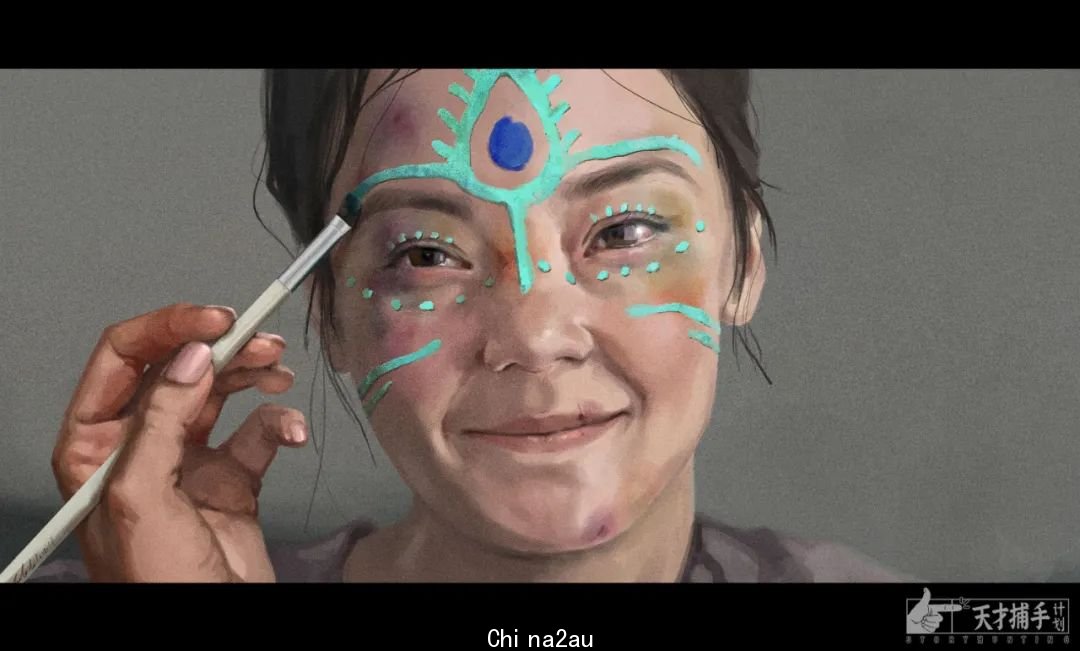

而朱迪有时候会给那些脸上有伤的女人画一只孔雀,这是南非的一项手艺,她小时候和妈妈学的,自己脸上也常常画。

孔雀的翅膀和尾巴都是蓝绿色,画在女人的淤青上,闪闪发亮。

火锅店里甚至有了三条规矩,几乎每条规矩都来自一件事故:

第一,被家暴的女人们营业的时间不能出现在前厅。

所有女人只能在二楼和后院活动。吴敏也有时候会拜托她们来帮厨,她们会把菜洗得干干净净,想出各种各样的摆盘形式,哪怕下一秒就要被倒进火锅里。

第二,她们不会在店里雇佣这些女人,但可以把她们介绍到其他店里。

很多女人希望找到新的经济来源,摆脱原有家庭。为了预防店里人满为患,吴敏只答应给她们介绍工作,但同时会做她们的担保人。

为了帮这些女人找到工作,向来内向的吴敏甚至学会了撒娇,用一种很像广西话的语调同别人讲,一定要帮我照顾好她。

最后一条规矩是,如果女人们不愿说,绝不能追问她们的过去。

吴敏和朱迪曾经发生过一次争执。

有个女孩来求援时声称自己遇到了死亡威胁,而她的男朋友却说是女人出轨,还把她的情夫带来当作证人。

吴敏觉得这次女方确实做得不对,应该承担自己犯的错误。而且男人并没有动手,他只是想要个说法。

但朱迪反问她,我们不是说好不主动关注受害人的过去吗?

两人僵持不下,最后朱迪说,如果你想把她赶出去,那你自己去说。

吴敏走到楼上,女人正在床上开视频会议,看到她进来,邀功似跟她说:我打扫了地板和床垫!

吴敏发现自己说不出口了。最后,这个女孩还是在店里一直待到她自己离开。

她们不问这些女人的过去,意味着她们什么人都敢收,哪怕是毒贩和杀人犯的妻子。

我问过她们说,你们不怕被报复吗?

朱迪一脸不在乎地说,“来了再说”。

这一天很快就来了。

某天深夜,女人们突然被楼下的一声巨响惊醒。

吴敏从窗户望下看,发现是个黑头发的男人在发疯地踩着门口的菜单黑板,接着又举起断成两段的板子砸坏了店门玻璃。

后院的女人中,有个越南女孩吓得脸色发白。

她是前几天刚来的,来的时候鼻梁骨被打断了,嘴里全是血沫,除了火锅店连医院都不敢去,只能每天清晨偷偷溜出去药店买消炎药。

吴敏一看她的反应,就知道,楼下这个男人大概是来找她的。

吴敏和朱迪让她藏好,然后翻出工具箱,拿着扳手和电钻下了楼。

男人看见只有两个女人,认定她们好欺负,直接冲进店里开始砸桌椅,甚至还不忘去收银台拉开收款机,把里面的钱都拿走。

吴敏呼吸急促,紧紧握着扳手。她从小个子瘦小,可能都没有那个男人砸坏的桌子重。

可是她更不能让那个女孩被抢走。

就在男人向她们走过来的时候,她听到旁边一声轻响,接着一个漆黑的管子从她身边伸了出来。

那是一把猎枪,握在朱迪手里。

朱迪是会干出这种事的人。

吴敏刚认识朱迪的时候,她们都是越南餐馆里的帮厨。

越南餐馆大部分是家庭式的,朱迪几乎是店里唯一的黑人。

她又高又壮,胳膊赶上吴敏的大腿粗,说着一口流利的英语,却完全听不懂越南话。

店里所有人都在观察着这个叫朱迪的女人,但她却没觉得自己有什么奇怪的。

不忙的时候,朱迪和其他越南员工一样,坐在骑楼下抽烟。他们用越南话闲聊,她就自己抽自己的。

吴敏不抽烟,讨厌烟味,但她也不愿缺席“家人们”的闲聊,更不知道怎么拒绝,只能忍着烟味凑在人群中,很偶尔才会偷偷用手扇一下。

一次,朱迪突然走向人群,把坐在最里面的吴敏拉了出来,拉到门口,然后转头看向那些目瞪口呆的越南人:“你们没发现她不抽烟吗?”

四五个月了,没人发现过这个秘密,除了朱迪。

有人对吴敏说,不然你还是学学抽烟吧。她下意识地想答应,朱迪再一次打断道:“你们看不出来她难受?”

没人敢再说什么了。

从这天开始,吴敏和这个黑人女人走得越来越近。她也渐渐知道,朱迪是因为被家暴,从南非逃到澳大利亚的。

某个意义上说,朱迪才是她们帮助被家暴女性这件事上的“零号客人”。

和吴敏不同,朱迪从小是个非常好强的黑人女孩。

但即便如此,她仍然被家人叮嘱,不要在天黑之后出门,天一黑,外面危险。

她不信,扮成个已婚妇女跑去参加码头市集,还没走出两条马路,就被抢劫了。

爸爸妈妈以此为例告诉她,她是女人,要出门必须找男人保护,这个男人只能是你未来的丈夫。

19岁时,朱迪终于嫁给了一个景区导游。交换结婚誓词的时候,丈夫承诺她,会一直保护她。

但他的保护,就是要求她远离所有异性,哪怕是工作需要。

他们在一个景区工作,上班的时候他是温柔丈夫,下班回到家,他会毫无预兆地从背后把朱迪推倒,一边踢她,一边细数今天哪个男游客对她笑了,哪个男同事经过她的摊位和她多说了一会话。

她求助警察和父母,都没有能解决。

她想试着离家出走,但没有地方可去,那些24小时营业的餐馆和酒吧都是男人的地盘,小时候被抢劫的经历让她记忆犹新。

她只能在家门口的小路上来回散步,等到丈夫睡着。

这样的生活过了快一年,而真正让她下定决心逃跑的那天,是她发现丈夫突然拿了一把锯子回家。

他故意让锯子拖在地面上,发出摩擦声,从客厅里走过。

朱迪坐在沙发上,脑海里只有一个念头,我必须去一个他找不到我的地方,否则我会死。

她就这样偷渡到了澳洲,遇见了吴敏,一块儿开了火锅店。她不再害怕任何人,甚至开始保护别人。

她相信她得自己掌握力量,比如枪。而这种固执,无疑把她和吴敏一起推上了风口浪尖。

那个发疯的男人在枪口面前确实立刻清醒了,放下手里的东西,双手举过头倒退着出了店门,然后撒丫子狂奔。

第二天警察来了,问她们遇到了什么事,是否需要帮助。

她们本来应该是受害者,包括后院那些女人都是,她们应该向警察求援、得到赔偿。

但吴敏心里闪过的第一个念头是,不能让朱迪的枪被发现。

在维多利亚州,无证持枪是重罪,至少判14年徒刑,可能那个家暴男都出狱了,她们还没有。

吴敏装成英语不好的样子,磕磕绊绊地对警察说,那个男人是她的男朋友,分手之后不甘心,所以来找她,但她没受伤,只是吵了两句。

警察检查了店里被毁坏的痕迹,狐疑地看着这两个女人。但吴敏太擅长编家暴故事了,他们最后还是被打发走了。

她们开始默契地共同保守这个秘密。

她们想过,火锅店要保护的不止是她们自己,而是几十个女人。所以不但要防备来的男人,也不能信任上门的警察,万一他们是站在男人那边的呢?

“如果有警察来乱开枪,我得有家伙和他们‘对狙’。”

朱迪甚至想好了,如果有一天事发,她们要入狱,她会用警察冲进来之前最后的时间告诉后院的女人们赶紧逃跑,去找医生。

她觉得医生比警察靠谱。

吴敏也认同了这个方案,她会和朱迪分工。她们都准备好了做牺牲者。

她们做的根本不是坏事,为什么非要把自己逼到坐牢的地步?

原因无他,她们太想保护这些和她们一样弱小的女人了,以至于不惜把枪口对准自己。

当时,政府也正在到处找这些被家暴的女人。

当地的社工有处理家暴的权威组织,理论上估算,他们每年至少要处理400起严重家暴案件,并且这个数据会以每年10%的速度增长。

但现实中,他们根本收不到这么多报警。至少有一半的家暴受害者还隐藏在阴影中。

而最恶性的事件往往就发生在这群人身上,她们可能被打死,或者走投无路之下反杀,然后自己入狱。

为了阻止这样的结果,社工们到处搜寻这群人,花了很多时间走访那些城中村、福利房。

每次刚一走进去,就被一二十个人围住。

这群人最开始都表现得很警惕,担心是来把他们赶出福利房的;听到“社工”的身份后,就开始叫喳喳地要钱。

等弄明白了社工是来了解有没有家暴情况的,这些人就一哄而散,砰地关紧房门。

包括连混在人群中的女人,也会假装听不懂社工说话,怯怯地缩在门背后。

她们不相信丈夫,也不相信政府,她们更愿意相信那个飘着火锅味的后厨。

要知道,最专业的社工机构,五十多个人,一个月也就能处理40来起案件。

而吴敏的火锅店,一个月就能收容60个受害者。瘦瘦小小的她理当为此骄傲。

但这不是长久之计,万一有一个家暴男真的更不要命一些,到时候,真的要逼朱迪举起猎枪吗?

我见过那把猎枪,好大的一个黑家伙,朱迪小心拿出来的时候,我都担心它走火。

作为政府的合法社工,我们帮受害人赢了官司,也经常会受到施暴者的“死亡威胁”,认为是我们抢走了他们的老婆。

但他们也只敢在机构或者法庭门口叫嚣,一旦我们出去和他们正面对话,这些人就怕了。

吴敏的火锅店可不具备这样的威慑力,她们收留受害人,就要面临被报复的危险。

我决定说动吴敏和我们合作,一来我们能收到更多案子,另外也能帮助她们化解被家暴男报复的危险。

在一个早上,我踏进了她们的店门。

第一次的见面很不顺利。

吴敏看我是亚洲面孔,异常热情地迎了上来,叽里咕噜地跟我说了一堆话,她下意识把我当成了来求助的受害人。

回想起来,她那天确实在尽可能自然地观察我,就像很多家暴案案主在前台见社工的第一面。

接着,高大的朱迪也从后厨出来了,她涂着紫色的口红,头发扎得高且蓬松,穿一件橘色裙子,露出来的大腿结实极了。

我向她们说明我的身份,说我们可以处理家暴案件,可以帮助她们遇到的这些受害者。

结果越说越心虚,因为朱迪的脸色越来越难看。我不合时宜地想,她一脚就能把我踢骨折。

我甚至下意识地退到了门口,开始考虑逃跑路线。

朱迪没有打我,只是很嘲讽地反问:“所以,你现在是来检查我们工作的?”

吴敏不说话,嘴巴抿得很紧,显然是一种更深的非暴力不合作态度。

我脸上直发烫,从小我就烦“检查工作”这一类的说辞,被这么问,让我觉得自己很讨厌。

我那时候还不明白她们为什么对政府部门这么抵触,只能每天跑去吃河粉套近乎,有时打包大雨天端着盆站在公交车站吃。

后来我了解了她们在家乡的经历,才明白她们为何都觉得政府是没用的。

我想到一个办法,我问她们有没有去过法庭,我可以带她们去旁听离婚案开庭。

吴敏很明显有点动心,朱迪还是拉不下面子,没跟我去。

我带着吴敏去了我常去的离婚庭,和保安打了个招呼。

他以为我是跟当事人来的,还嘱咐我多带件衣服,里面凉。

我一路给吴敏介绍法院的构成,什么案子是公开审理的,涉及到什么是会清空旁听席的,开庭之前要全体起立,递交补充证据或者材料的时候,连纸的颜色都是有讲究的。

那是一个简单的纠纷,男方没有按时付赡养费,并且在探视孩子期间有过激举动。

我告诉吴敏,像这种案子,这个丈夫的过激举动一旦被判定是有攻击性的,他的探视权可能被收回。

法律是能保护,也应该保护任何人的。

吴敏没有说话,望着前方出神。

我趁热打铁地恳求她,我不是政府派来监督你们的,我想看看你们平时在做什么,如果有可能,想跟你们合作。

吴敏终于答应,让我去后院看看。

虽然有吴敏担保,但朱迪见我依然很不屑,眼里写满了:要你们有什么用。

这导致我除了想和她们合作,也总跃跃欲试地很想证明自己。

这天还真让我逮住了一个机会。

店里新来了一个求援者,她看起来和一个普通的女性无异,喉结也用围巾掩盖起来,但一说话,还是有点不自然——

“她”是个男的。

这是她们俩都没遇到过的情况,她们不知道该怎么安排他的住宿,他生理上依旧是男人,不能跟十几个女性受害人睡在一起。

我迅速联系了还在值班的同事,并掏出电脑开始建档,让他尽可能描述自己遭遇了什么,具体伤在哪里,又给他表格让他填。

我记下了16项可以算作家暴的情况:

他不仅被打,还被对方性虐,言语攻击,羞辱,故意忽视,对方还藏起来他的药,不许他就医。

整个后院的女人都盯着我的动作,我故意拿出好几本法条,一条条地指给受害人看,告诉他你的权益被法律保护着,你随时可以起诉他。

正是下午,外面没几个客人,隔着一个厨房,没人知道我们在干什么。

我像炫耀考试成绩一样跟朱迪炫耀,这就是我们的工作,我们现在可以正式合作吗?

朱迪一撇嘴,还是不理我。

但在那之后,我们的关系更近了。

我可以穿梭于后厨,一边蹭饭,一边给她们播报着各种家暴相关的法律、政策。

有时候我说得太投入了,朱迪就会随手抓起一条毛巾赶我,让我别耽误她做饭。而吴敏就在一旁笑眯眯地看着,完全不打算帮忙。

我灵机一动,说我给你们讲讲我以前做过的案子?施暴人蹲大牢那种哦。

这回是真引起了她们的兴趣,连朱迪也下意识问,能蹲几年?

我看有戏,马上把我脑子里印象深刻的案主全拿出来当评书讲,讲了半个月,到最后,俩人甚至搬俩小板凳,让我坐着说。

终于有一天,吴敏问出了我最想听的一个问题:什么是人身限制令?

普法小课堂,学生正式上钩了!

我开始往店里带教材,我知道,只有让她们先意识到法律的重要性,才有可能说动那些来店里的女人。

吴敏比朱迪记性好,也更认真,我把老师给我们的课件放给她们看,吴敏还用手机拍下来,没事就在琢磨。

我说,你们也可以试试跟来的受害人说她们是可以报警的,也是可以起诉的。

受害人听到吴敏这么说,立刻显得很警惕,甚至有点委屈,问吴敏是不是不想收留她们了,想找个借口把她们踢出去。

除此之外,吴敏也提出了一个根本的问题,这些女人日常说话写字没问题,但是要填跟法院打交道的材料,还要弄清楚怎么递交,可就太难了。

我想,那与其一直让受害人去我们机构,不如把机构搬来。

督导一开始觉得我在胡闹,哪怕是知道了火锅店的办案规模,还是觉得让她们做编外组已经顶天了,我们搬去是不可能的。

她们没受过专业培训,有些受害人如果没被家暴,但是想蹭吃蹭喝,编造经历怎么办?

我们不能什么人都管,如果我们遭遇攻击怎么办?人身安全谁保证?

说来说去,还是觉得她们太民间了,没有“资质”。

我翻了半天机构手册,终于逮住一个小漏洞,当案主行动不便且需要长期介入的时候,可以申请去案主家里提供介入。

这里没明确说案主的数量,也没明确规定什么是“家”。

吴敏的火锅店不就正是她们的家?

开始,我一个人过上了机构、火锅店里两头跑的生活,到最后,干脆搬来了两个小组。

那半年我们的开档数量突飞猛进,两组人三天一换班,光是递交的人身限制令申请就翻了四倍。

吴敏、朱迪也开始给新来的受害人分发我们的小册子,甚至熟练地背下了我们的工作流程,能有模有样地告诉人家我们每一步会做什么。

我之后还是经常会去店里吃饭,成天鼓动她们也考社工。

朱迪说自己不是学习的材料,吴敏还是笑眯眯地不说话,我把教材都给了她。

我有一次问她们,我这个公务员也没那么烦人吧?

朱迪说:还行吧。

瘦小的吴敏还是抿着嘴,微微一笑。

我不好说,她们的火锅店是否再也不会有危险。

我已经离开了澳大利亚,但我知道,家暴还没有消失,找麻烦的人也不会消失,那把猎枪,也还在火锅店里。

侯小圣聊起这个故事时,跟我提到一个细节:

吴敏小时候每次受到不公平对待时,她的母亲总说,你和他们不一样,你将来是做大事的人。

小小的吴敏很长时间里并不懂,对一个女性来说,什么才是真正的大事?

是像母亲一样生很多的孩子,还是嫁个比父亲更有钱的男人?

当她从车窗纵身一跳,当她屈身于偷渡的邮轮,当她开起了自己的火锅店,当她成为一个个受难者的避风港。

依旧瘦小的吴敏想必已经找到了答案:

能够自强自立,并帮助更多弱小的人,就像帮助曾经的自己。

这就是干大事的人。

(文中部分人物系化名)

澳洲中文论坛热点

- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)

- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而

- 联邦政客们具有多少房产?

- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联